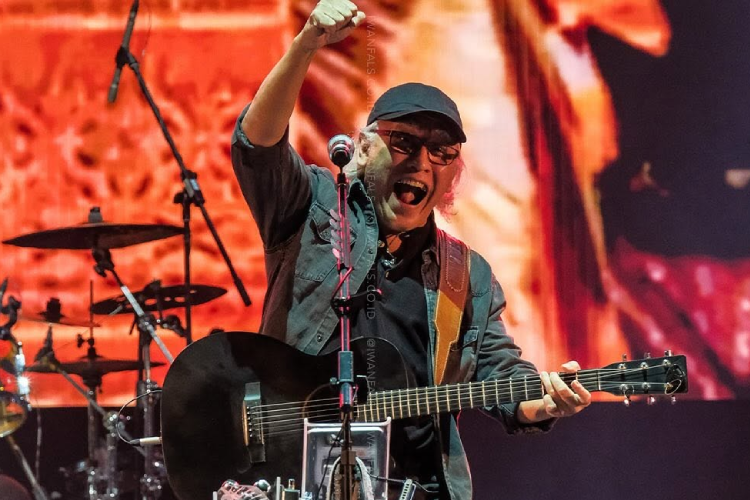

jurnalistika.id – Tidak banyak musisi yang mampu menyalakan bara semangat di dada generasi muda seperti Iwan Fals. Dalam lintasan sejarah musik Indonesia, namanya lebih dari sebatas aksara dalam sampul kaset atau platform digital.

Mungkin tidak berlebihan bila menyebut Iwan Fals lewat karyanya sebagai simbol perlawanan, kejujuran, dan idealisme. Sabab, hadirnya di ruang budaya yang sedang mencari suara kritisnya sangat berperan.

Terlebih, pada masa ketika musik tak hanya berfungsi sebagai hiburan, namun telah menjadi alat kesadaran.

Virgiawan Listanto, nama asli Iwan Fals, adalah potret manusia Indonesia yang tumbuh bersama realitas rakyat kebanyakan. Ia tidak muncul dari panggung kemewahan, melainkan dari trotoar-trotoar tempat suara gitarnya menembus bisingnya kota.

Baca juga: Supergrup Swami: Suara Perlawanan di Era Tirani

Lewat lorong-lorang itulah Iwan belajar mendengar denyut sosial. Sampai pada penemuannya terhadap suara kemarahan, tawa getir, dan impian yang belum selesai.

Legenda musik Indonesia ini menjadi saksi hidup dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai habitus sosial. Maknanya adalah ketika pengalaman hidup membentuk kesadaran estetik dan politik seseorang.

Berkarier Sejak Lama, Bersinar Lewat Sarjana Muda

Karier Iwan mulai bersinar setelah album Sarjana Muda (1981) menembus ruang publik. Di balik suara serak dan nada-nada sederhana, lirik-liriknya menyimpan kedalaman makna yang berlapis.

Lagu Sarjana Muda sangat jelas memotret ironi pendidikan, sedikit lebihnya pasti beririsan dengan pendidikan negeri ini pada masa itu. Yang bahkan liriknya masih terasa relevan sampai sekarang.

Lewat lagu ini pula, Iwan Fals menelanjangi absurditas sistem sosial yang gagal memberi ruang bagi generasi terdidik untuk hidup bermartabat.

Menariknya, kritik itu hadir tanpa kemarahan yang kasar. Ia justru membawanya dengan ironi yang lembut dan menggigit gaya khas Iwan yang menolak menjadi pengkhotbah, tetapi juga tak mau diam.

Lalu muncul Bento (1989), lagu yang menjelma semacam dokumen sosial pada era akhir Orde Baru. Memang sebetulnya, lagu ini digarapnya bareng Naniel yang dibuat untuk album Swami I.

Namun, Bentu telah menjadi salah satu singel Iwan Fals paling populer serta kontroversial pada masanya karena kritiknya terhadap penguasa saat itu.

Baca juga: Para Penyanyi Slow Rock Era 90-an yang Luput dari Sejarah Musik Indonesia

Bila boleh menafsirkan, sosok Bento seperti representasi dari kelas penguasa baru, orang kaya yang pongah, berjarak, dan kehilangan nurani.

Ungkapan “Bento rumahnya di real estate, mobilnya banyak, harta berlimpah,” menjadi semacam mantra satir yang dihafal anak muda lintas generasi.

Dalam teori semiotika Roland Barthes, lirik ini bekerja sebagai mitos sosial, di mana tokoh fiktif menjadi simbol ketimpangan yang riil. Melalui Bento, Iwan tidak sedang mencaci individu, melainkan menyindir sistem yang melahirkan mereka.

Idealisme dalam Lagu Iwan Fals

Namun, idealisme Iwan Fals tidak melulu tampil dalam bentuk perlawanan frontal. Dalam “Galang Rambu Anarki”, lagu yang ia tulis untuk anaknya yang baru lahir, suara lembut itu menyimpan keprihatinan mendalam tentang masa depan bangsa.

“Wahai jagoan-ku yang baru lahir, cepatlah besar dan jangan menangis,” adalah doa yang sekaligus seruan agar generasi baru tidak tumbuh dalam kebisuan dan ketundukan.

Lagu itu menegaskan bahwa idealisme bukan semata urusan politik, tetapi sikap moral untuk tidak menyerah pada kenyataan yang timpang.

Idealisme, dalam pengertian filsafat, berasal dari akar kata idea, yakni gagasan, cita-cita, atau bentuk tertinggi dari kebenaran. Dalam konteks sosial, idealisme adalah keberanian untuk mempertahankan nilai, bahkan ketika kenyataan menolak.

Lewat karya Iwan Fals, ia seolah ingin mengatakan kepada anak muda bahwa idealisme bukan jargon romantik, melainkan tindakan keseharian, terus bernyanyi, meski kadang dibungkam.

Baca juga: Apa Band Pertama di Dunia? Simak Penjelasannya

Ia ingin mengajak agar terus mencipta, meski dibatasi. Lagu-lagunya adalah catatan eksistensial seorang warga negara yang menolak diam di tengah kebisuan kolektif.

Karya seperti Bongkar dan Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi menunjukkan kedewasaan sikap itu.

Bongkar misalnya, Iwan fals menunjukkan protes terhadap tatanan lama, sekaligus meminta untuk meninjau ulang sistem sosial yang telah kehilangan rasa kemanusiaan.

Iwan menggugah kesadaran moral generasi muda bahwa perubahan tidak lahir dari keluhan, tetapi dari keberanian menantang kebusukan.

Sementara Isi Rimba menjadi alegori ekologis yang visione. Menyuarakan keresahan terhadap eksploitasi alam jauh sebelum isu lingkungan menjadi tren global.

Iwan Fals Manjadikan Musik sebagai Forum Diskusi

Di tangan Iwan Fals, musik menjadi ruang publik yang hidup. Ia menjadikan panggung sebagai forum diskusi moral, bukan sekadar tempat pertunjukan.

Setiap konsernya selalu menyerupai ritual kesadaran, tempat ribuan orang menyatukan suara dan emosi.

Dalam konteks teori komunikasi budaya Habermas, Iwan Fals memainkan peran penting dalam membentuk “ruang publik rasional” di Indonesia. Ruang di mana rakyat bisa berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan tanpa takut.

Daya Iwan Fals tidak semata pada lagu, namun juga pada ketulusan hidupnya. Ia tidak pernah menjadikan ketenaran sebagai menara gading.

Iwan Fals hidup sederhana, tetap dekat dengan realitas, dan tidak berhenti mendengarkan denyut rakyat kecil. Mungkin karena itu, lagu-lagunya tak pernah usang.

Bait demi bait yang ia ciptakan tetap hidup, dinyanyikan di jalanan, di kampus, di ruang kelas, bahkan di tengah demonstrasi.

Dalam setiap baitnya, Iwan Fals mengingatkan bahwa menjadi muda berarti berani bermimpi, berani menolak yang tidak adil, dan berani berdiri sendiri di tengah arus konformitas.

Ia mengembalikan makna idealisme ke tempat asalnya. Bukan sebagai kesombongan moral, tetapi sebagai keberanian untuk tetap jujur di dunia yang sering berbohong.

Selain mewariskan kekayaan musik nasional, Iwan Fals juga mewariskan pelajaran hidup tentang kesetiaan pada nilai. Ia menciptakan lagu sekaligus membentuk kesadaran.

Ketika banyak suara kini berlomba menjadi viral, Iwan tetap menjadi gema yang tenang namun tajam, mengajarkan bahwa musik sejati bukan tentang popularitas, melainkan tentang keberanian berkata benar.

Di tengah kebisingan zaman, suara Iwan Fals tetap menjadi kompas moral bagi anak muda yang gelisah. Menjadi suara yang menegakkan keyakinan bahwa idealisme tidak pernah mati.

Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.